Déchoukaj : activité joyeuse inventée par les haïtiens pour se débarrasser des gouvernants qui à intervalles réguliers prétendent les représenter

Il n’est pas si fréquent qu’un mouvement né de la contestation de la hausse du prix des carburants débouche sur des revendications de démocratie directe, et quatre mois plus tard sur des appels à la révolution comme lors de l’émeute du 16 mars à Paris.

Il est encore plus rare qu’à travers son débat propre un mouvement de révolte formule une idée, ici la critique de la démocratie représentative et des croyances qui la fondent. Bien des insurrections s’arrêtent avant d’avoir atteint ce point. Dans le mouvement des gilets jaunes, cette idée est circonscrite par des prises de position, le refus des partis politiques et des syndicats, l’abolition d’un régime présidentialiste autocratique, et une revendication de démocratie directe dont le RIC est une des manifestations.

1. Une totalité effective (les gilets jaunes) qui critique une totalité postulée (l’Etat)

Lorsqu’une totalité effective, comme peut l’être celle du mouvement des gilets jaunes, apparait, avec ses surprises et ses développements inattendus, la totalité figée de l’Etat est immédiatement sous le feu de la critique. Celle-ci commence par contester les formes de représentation qui donnent un semblant de vie à la fantasmagorie de l’Etat et justifient l’immense prétention des représentants à parler au nom de tous. Brusquement dans les démocraties libérales, le gouvernement représentatif apparait comme l’organisation systématique d’une dépossession de la parole individuelle par l’Etat. Brusquement on prend conscience qu’une mafia tient et distribue la parole publique. Car ce que la critique des gilets jaunes prend pour objet, c’est une structure de la parole qui est constitutive des gouvernements représentatifs. C’est-à-dire une manière de diviser la conversation entre ceux qui parlent, et y sont autorisés, et les autres qui écoutent, répètent et commentent. En surgissant du côté de ceux qui parlent (et en renvoyant les discoureurs autorisés au rang de commentateurs de leurs actes), les gilets jaunes renversent l’ordre des paroles. C’est au nom de la parole, en contestant que certains puissent parler au nom de tous, qu’est dénoncée la tartufferie de la représentation dite démocratique.

2. La confiscation de la parole des individus par l’alliance de la démocratie représentative et de l’information dominante

Une caste de professionnels, les politiques, s’est arrogée la fonction de représenter le peuple tandis qu’une autre caste de professionnels, les journalistes, s’est arrogée celle de dire la vérité sur le monde et sur les autres. Le consentement des représentés qui autorise des représentants à parler au nom de tous n’est plus acquis, tandis que la parole des journalistes à force de déformer et de maquiller à leur convenance la vérité pour se fabriquer une apparence du monde conforme à leur opinion et utile à leurs cabales, n’est plus crue. La politique, c’est-à-dire les pseudo-disputes des partis politiques luttant pour exercer le pouvoir, est morte. Dans ce marais croupissant, les cadavres de la gauche et de la droite flottent comme des rats crevés au fil de l’eau.

Tout cela est heureux.

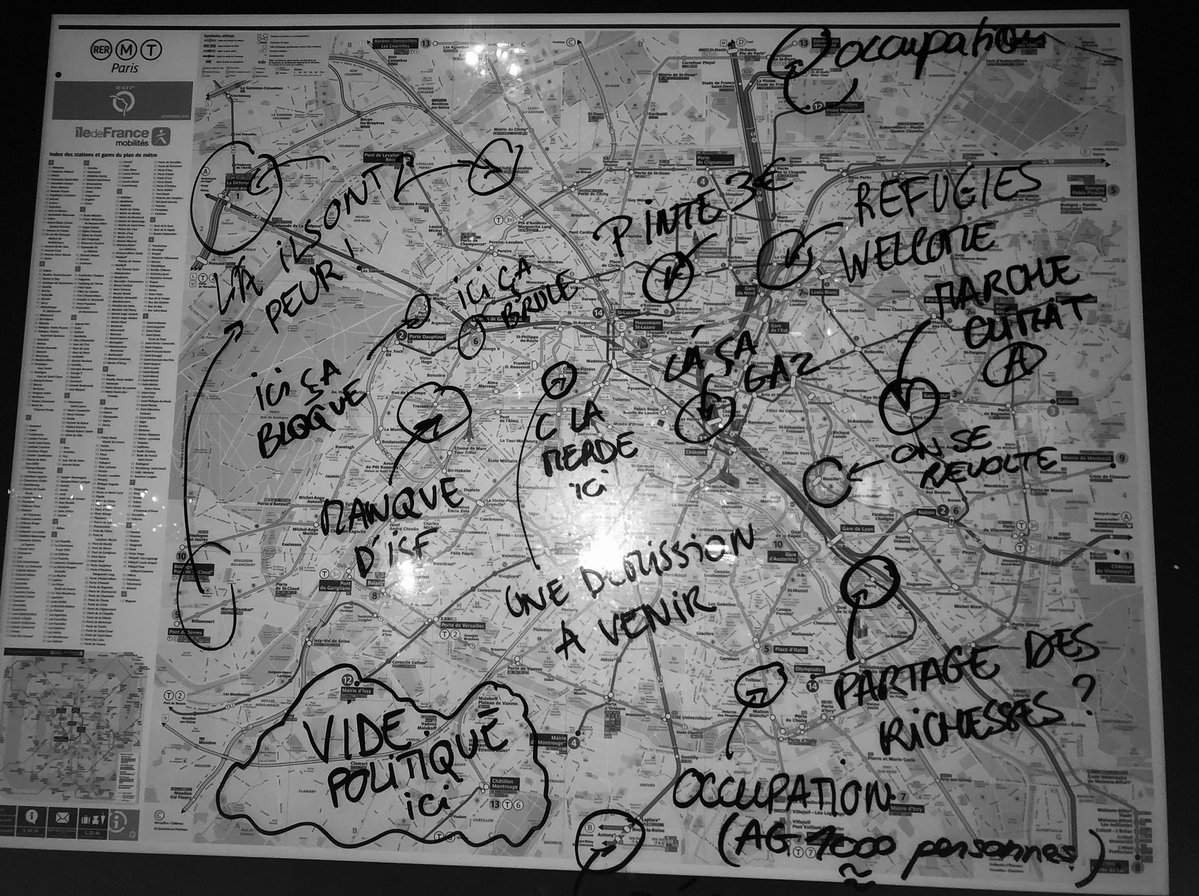

Des paroles se sont élevées sur les ronds-points, les parkings, dans les manifestations pour critiquer la parole des dits représentants et des journalistes, adossant leurs opinions à des coupures de routes, des incendies, des pillages, des émeutes et des escraches d’élus. Les prétendument représentés ont, en rejetant leurs représentants, retrouvé l’usage de leur parole. Ils ont déterminé leur liberté de manière négative par la critique des représentants et en refusant le jeu de la représentation, et de manière positive par l’organisation d’une conversation entre eux, en dehors des partis politiques, des syndicats et des journalistes. Ce que redécouvrent les gilets jaunes, comme à chaque insurrection depuis la fin des années 80, c’est que l’ouverture d’un débat ne peut se faire à moins d’une critique d’une double représentation : celle du peuple par l’Etat et celle du monde par l’information dominante. Voilà les conditions minimales de l’émergence d’une parole. Celle des gilets jaunes dit la révolte contre la survie, contre la misère quotidienne, contre l’esclavagisme du salariat et des conditions assimilées, contre l’oppression de l’Etat et l’aliénation instituée de la démocratie représentative, contre une société où les individus sont dépossédés de leur vie et de leur expérience.

3. Le centre mystique de la démocratie représentative

Il est temps de dénoncer cette métaphysique religieuse, cette supercherie qui en se déguisant sous les habits de la représentation a longtemps semblé raisonnable. Sous les tissus usés et rapiécés, transparait aujourd’hui la vieille métaphysique chrétienne. Ce que les votants fabriquent dans l’élection, ce n’est pas une représentation géométrique d’un ensemble d’individus par je ne sais quel mécanisme de réduction proportionnelle, mais c’est leur communion avec le corps mystique de l’Etat-nation. Il faut à cela une double transsubstantiation : de la multitude des corps des individus au corps unique de l’élu, et du corps de l’élu à l’Etat-nation. C’est ainsi que se constitue la figure du souverain.

Pour le dire dans le vocabulaire de Hobbes, et paraphraser la célèbre métaphore du Léviathan, le corps électoral composé de l’ensemble des individus votants trouve son incarnation unitaire dans le corps du souverain qui contient tous les corps individuels agrégés. Ce jeu de l’incarnation et de la substitution des corps consiste à vivifier la forme morte et vide de la totalité fictive qu’est l’Etat-nation en lui donnant une figure unitaire temporaire au prix d’un sacrifice collectif : celui de la parole de chacun.

Le vote fabrique le lien entre un corps électoral et une figure unitaire incarnant l’Etat-nation. Il construit une relation d’équivalence entre un ensemble d’individus votants et une totalité posée a priori, qu’on la nomme la nation ou l’Etat. Le vote est un processus mystique qui crée une incarnation de la totalité dans une ou plusieurs figures unitaires d’élu(s). Mystique car on ne peut établir d’équivalence entre un ensemble et une totalité, il reste toujours un abîme infranchissable qui les sépare. Un sac de patates n’est rien de plus qu’un sac de patates ; le nombre n’y change rien, aucun ensemble ne s’élève jamais à la totalité, un tas de patates n’équivaut jamais à l’espèce Solanum tuberosum.

La relation à Dieu et la relation à l’Etat ont une structure similaire, et ce n’est pas un hasard.

Le vote est l’inverse exact de l’eucharistie. On rappelle que dans la liturgie catholique de l’eucharistie, la consommation de l’hostie consiste à absorber le corps du christ (l’hostie est ce corps) ; d’où les accusations de cannibalisme proférées par Dali contre le catholicisme. Par le miracle de l’hostie sacrée, le corps de chaque croyant participe à celui du christ, chaque croyant absorbe et incorpore en lui une totalité factice, c’est le mythe de la transsubstantiation.

Le vote est le rituel exactement inverse : c’est l’absorption du corps de tous les citoyens dans le corps d’un seul, celui de l’élu, qui incarne une totalité factice, l’Etat-nation. Glisser un bulletin de vote, c’est pour chaque individu être incorporé au corps de l’élu et à l’Etat. En avalant les bulletins individuels, le corps ogresque de l’élu se gonfle des paroles individuelles et réduit chaque individu ayant voté au silence. Il se fabrique ainsi une figure de l’incarnation de tous par la dépossession de chaque individu de sa parole. Par le processus du vote et son résultat, chaque votant est absorbé par la totalité factice de l’Etat.

Le vote est une expérience rituelle de la dépossession, de l’aliénation, de la perte de soi par lequel une totalité mystique s’incarne.

4. Le peuple effectif comme négation du peuple postulé des représentés

En niant les représentants qui se disent élus du peuple ou de la nation, les gilets jaunes font apparaitre un peuple. Un peuple surgit hors de la représentation instituée dans l’Etat, en s’élevant contre un gouvernement. Le peuple des gilets jaunes est la négation du peuple des représentés. C’est la négation de ceux qui se sont dessaisis de leur parole en la déléguant à des représentants. Ce peuple est une puissance effective. Non pas une absence, non pas un peuple postiche ou de carton-pâte comme celui de la démocratie représentative. Ce peuple est une force négatrice, il est la critique de ceux qui prétendent l’incarner. Il existe en tant que négation du peuple postulé et toujours absent de la démocratie représentative. Il est la critique des représentants du peuple postulé pour les besoins de la représentation étatique.

C’est la fin des dorures pourrissantes de l’Etat, de la célébration de la grandeur vermoulue de la nation, c’est la fin de la fabrication de l’absence de tous et des rituels républicains dont la seule fonction est de maintenir un strapontin pour que quelques-uns se hissent dessus, arguant de procédures démocratiques pour gouverner pour leur propre compte.

5. La conversation singulière contre la représentation : penser le but commun plutôt que délibérer

Les gilets jaunes sont l’affirmation d’une subjectivité nouvelle, d’une opinion sur le monde, où tout est jugé à l’aune de l’expérience individuelle, discuté sur des ronds-points, dans des manifestations, dans des assemblées, et mis en pratique dans les rues. Le mouvement des gilets jaunes est une organisation de la conversation, qui critique le monopole de la parole descendante et centralisée de l’Etat et de l’information dominante.

Alors que le but du mécanisme de représentation est de créer des lieux de délibération pour le gouvernement de l’Etat, l’objet de la conversation singulière est de dire le peuple, ce qu’il est et ce qu’il veut. Cela ne signifie pas qu’une assemblée ne peut pas s’autoriser à délibérer si elle en ressent le besoin. L’assemblée n’est pas une forme démocratique de substitution, c’est un lieu de débat. La conversation singulière n’a pas vocation à remplacer la représentation classique au coeur de l’Etat, malgré ce qu’en pensent les schmittiens du RIC, les néo-conseillistes, les anarchistes partisans de la démocratie directe, les idéologues de l’horizontalité, et les réactionnaires cybernétiques de démocratie réelle. Sa nature est tout autre, et cela déstabilise les gauchistes et les étatistes plus ou moins avoués : la conversation singulière s’oppose à la captation de la parole par l’Etat et par les partis ; la parole s’y incarne à nouveau dans l’expérience individuelle et dans une conversation. L’objet de la conversation est de définir un but commun, d’explorer une commune humanité, de fonder dans la pratique cette totalité effective qui s’est mise en mouvement en novembre 2018.

Bien sûr, et c’est là une des limites actuelles du mouvement de gilets jaunes, un tel but demande une rupture profonde du temps quotidien et du rapport au travail, qui va bien au-delà d’une réunion d’assemblée par semaine et d’une manifestation le samedi, même émeutière.

Mais le mouvement des gilets jaunes fait la démonstration que le peuple n’est pas dans l’Etat et que l’Etat n’incarne pas le peuple. Que la représentation électorale n’est pas un mode de délégation, qu’elle est une procédure qui en s’appuyant sur des partis fait exister un sac de représentés puis le déguise en une totalité mythifiée. De là, l’apparat, les grands mots dont se gargarisent les gouvernant : LA république, LA nation. La seule fonction de la représentation électorale est de donner vie à une abstraction nommée Etat en lui fabriquant une représentation sans laquelle elle n’aurait aucune sorte d’existence. La fable de la représentation démocratique, avec ses procédures électorales, est une fumisterie métaphysique : l’objectif de la représentation n’est pas de faire exister le peuple mais d’incarner l’Etat. Le mouvement des gilets jaunes surgit comme un peuple se dressant contre ses prétendus représentants, il donne à voir la volonté d’un peuple.

Gilets jaunes, les élections qui s’annoncent sont la prochaine étape de la répression. Dans la révolte, le monde est du côté de ceux qui le font, et ceux qui le font s’attaquent à la corporation des salariés qui prétendent l’incarner pour mieux le conserver.

(Libelle n°1, 24 mars 2019)