Pourquoi es-tu gilet jaune ?

Parce que les gilets jaunes, c’est toi, c’est nous. Parce que les gilets jaunes jouent avec les idées du temps. Parce que les gilets jaunes critiquent et suppriment des possibles : le vote d’une politique publique injuste, la représentation intolérable de chacun par des partis politiques et des syndicats bouffis d’impuissance devenus simples supplétifs des gouvernants, un comédien-président mal élu… Mais aussi, parce que les gilets jaunes sont ambitieux et prétendent faire l’histoire.

Faire l’histoire ?

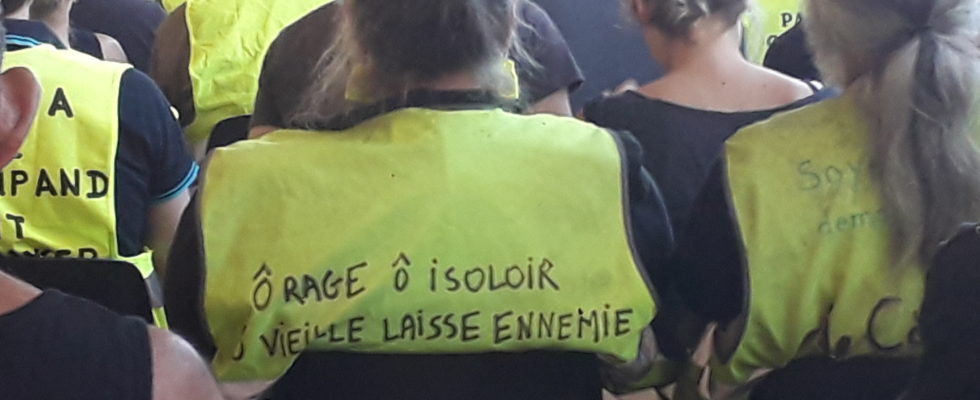

Oui, faire l’histoire. L’histoire c’est le surgissement de la nouveauté, cette nouveauté qui transforme radicalement le monde dans lequel nous sommes, que les journalistes, les politiques et les marchands veulent faire passer pour éternel. Les gilets jaunes en faisant irruption et en s’installant durablement dans les rues, sur les routes et les ronds-points de nombreuses villes et villages, avec une revendication initiale tout à fait basique contre la hausse du gasoil (mais qui disait au passage beaucoup plus, on pourra y revenir) ont fini par poser une critique profonde de ce qui s’interpose entre chaque individu, et par affirmer que ce qui constitue un tout, c’est le peuple. Le plus évident pour moi, c’est que les gilets jaunes s’en sont pris ouvertement à la démocratie représentative. Nous voulons reprendre la main sur nos vies, maitriser le cours de nos existences. Les gilets jaunes ont aussi ouvert des brèches dans la logorrhée totalitaire des journalistes. Certains journalistes acquis aux gestionnaires de tous bords qui, comme eux, souhaitent la conservation de ce monde injuste, ont même été directement pris à parti. Leurs réactions ont d’ailleurs permis de voir comment la corporation des journalistes sait se rassembler et passer à l’offensive quand certains de ses membres sont attaqués. Et puis, de façon plus contingente mais bien présente, les quelques pillages et destructions de marchandises certains samedis ont proposé une négation des promesses marchandes – jamais tenues par les marchands mais auxquelles tous les consommateurs semblent vouloir croire – de réalisation individuelle ou d’assouvissement de leurs désirs. Pour toutes ces raisons, je suis gilet jaune. Je pourrais en rajouter une dernière, surement la plus partagée, qui est que participer à ce mouvement m’a permis de sortir de ma vie de fantôme, de la routine d’un quotidien marqué pour ce qui me concerne par le travail. Autrement dit, de briser la séparation fabriquée par les marchandises, le salariat et la politique des partis.

Le RIC apparait comme un marqueur du mouvement, quel est ton opinion à ce sujet en tant que gilet jaune ?

Aujourd’hui, de nombreuses assemblées et groupes se réunissent et débattent au sein du mouvement des gilets jaunes. Pour moi, ces lieux de débats sont des lieux de parole en guerre contre la représentation politique et médiatique. La question qui se pose est donc de savoir ce que pourrait être le prolongement de la conversation qui a cours dans les assemblées, sur les ronds-points, dans la rue, dans tous les lieux où elle se développe au sein du mouvement. Comment défaire l’espace médiatico-politique de représentation actuel et sa tyrannie ?

La revendication initiale c’était que l’Etat revienne sur sa réforme et que le prix du carburant retrouve un niveau acceptable. Mais face au mépris et au refus du gouvernement de répondre à une demande aussi prosaïque, une critique plus profonde a émergé dans le but d’imposer au gouvernement d’abord un retour à un prix acceptable de l’essence, puis de fil en aiguille de rechercher des moyens pour que la volonté populaire puisse s’imposer à ce gouvernement et à n’importe quel autre. C’est l’idée du referendum qui a émergé pour pouvoir revenir sur des décisions prises au nom de tous par des représentants qui agissent comme s’ils étaient libres de tout mandat. Le ric n’est donc pas tant un but qu’un moyen pour répondre aux revendications que se donne le mouvement. C’est une visée très réformiste, qui ne peut d’ailleurs pas être la seule sortie politique du mouvement. Mais quand on regarde le ric et son usage dans de nombreux pays européens, la première question c’est : mais pourquoi le ric n’est pas appliqué en France ? En comparaison, l’Etat en France apparait comme arriéré, crispé sur des dogmes jacobins hors d’âge, et la République n’est qu’un régime censitaire destiné à écarter le peuple des décisions publiques afin que des élites, une caste de politiciens, d’hommes d’affaire et de journalistes gouvernent au nom de leur prétendue expertise. Ce régime politique, corrompu de toutes parts par les arrangements avec les grandes entreprises, avec les journaux, et avec lui-même puisqu’il n’est même plus capable de respecter ses propres règles d’existence, est dans un état de putréfaction avancé.

Il y a eu beaucoup de diffamations sur la revendication du ric. En agitant la peur du petit peuple forcément mauvais, on arrive à remobiliser la bonne pensée de gauche et de droite. C’est vrai que les gilets sont très sans culotte : on gueule, on fait du bruit, on brule, on casse… ce qui est tout l’inverse de la middle class pleine de bonne conscience et très soucieuse de son image dans l’information. Ceux qui parlent de l’image du mouvement ont un cadavre dans la bouche.

Même si on reste dans le cadre existant, l’introduction en France, pays jacobin et centralisé, où démocratie est devenue un mot creux un peu comme on dit développement durable, l’introduction du ric en toute chose, y compris bien sûr la révocation des représentants et l’abrogation des lois pour ne pas tomber dans une vision infantile de l’Etat, peut, dans un contexte de lutte, avoir une portée réelle. L’usage du ric ouvre sur un double pouvoir : direct via le référendum et indirect via la représentation. Et il est à peu près sûr que ce double pouvoir au sein même du fonctionnement des institutions françaises telles qu’elles sont aujourd’hui, soit très indigeste pour l’Etat et son administration. De ce point de vue, sa mise en œuvre serait très intéressante.

En même temps, un ric sans transformation de la manière dont se construit l’opinion publique et le débat, c’est aussi la poursuite de ce système médiatico-politique.

Est-ce que tu peux préciser ?

Il y a dans le mouvement des gilets jaunes, une critique inachevée du lien entre conversation (entre nous), média et démocratie. Les médias font et défont l’opinion publique, orientent les conversations de tous les jours, en promouvant des partis politiques, des réformes et des marchandises. C’est bien connu et c’est apparu clairement sur toute la séquence que nous venons de vivre. Quant à nous, nous réclamons une démocratie directe : le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, comme l’a proclamé la première assemblée des assemblées à Commercy. Ça reste un point essentiel.

Le ric souvent proposé qui ressemble à un couteau suisse ne peut pas à lui seul, répondre à la question de la démocratie directe. En cas d’instauration d’un referendum, les discussions ordinaires vont continuer d’être nourries et orientées par les grands médias et leurs journalistes qui vont sélectionner et mettre bout à bout des petits faits, inventer des récits ad hoc pour faire pencher les discussions du côté qu’ils souhaitent, et déterminer en grande partie l’issue du referendum. De ce point de vue l’expérience du ric semble vouée à l’échec ou au mieux n’être qu’une pièce du puzzle.

Il faut se tourner vers les assemblées locales pour avoir une autre idée de la relation entre conversation, médias et politique. Les assemblées de gilets jaunes ont instauré en leur sein les conditions d’un débat. La première condition qui a été posée et qui est une condition nécessaire, c’est que ce débat se tienne en dehors des partis, des syndicats et des journalistes. Ensuite, on peut rappeler quelques autres principes : le refus de toute représentation de l’assemblée, la désignation de délégués avec des mandats clairs et impératifs, et une rotation des animateurs de l’assemblée. Ces conditions minimales, il s’agit maintenant de les généraliser à l’ensemble de l’espace public en continuant de refuser la représentation des journaux et des partis politiques.

Tu veux t’emparer du pouvoir ?

Oui, au sens où je veux renverser la clique de gens qui a pris la main sur la destinée de tout un peuple, en prétendant vouloir son bien. La critique de la représentation est d’abord une critique pratique. N’oublions pas que si c’est le journalisme et le jeu politicien qui ont fait Macron, ce sont aujourd’hui les policiers qui le maintiennent, seuls (avec les journalistes), au pouvoir. L’horizon qui s’ouvre à nous aujourd’hui est celui d’une démocrature policière dont la justification et le dernier mot sont « moi ou le chaos ». Je ne parle pas de l’hypothèse d’un pouvoir aux mains de l’extrême droite qu’agitent les gauchistes et bienpensants à chaque élection et dans tous les débats locaux en faisant mine de se demander : et si le pouvoir tombait dans de mauvaises mains ? Le pouvoir actuel tue, mutile, emprisonne par centaines des manifestants. Le pouvoir est déjà dans de mauvaises mains.

Il faut nommer l’ordre que défendent ces gouvernements marionnettes : c’est l’ordre des marchandises, l’ordre du travail, l’ordre des faits médiatiques et des discours des représentants. « Travaille, consomme et ferme ta gueule » comme dit un slogan des gilets jaunes. Beaucoup de gouvernants, ici bien sûr, mais aussi à Hong Kong, en Algérie, au Soudan, sont sur la défensive et répriment les rues, l’information est à la manœuvre pour discréditer les révoltes. Acculé, l’ordre démocratique, médiatique et marchand, qui est un ordre du discours, est en pleine réaction conservatrice et revient à grandes enjambées sur les principes qui le fondent.

Non, je ne veux pas prendre le pouvoir au sens où exercer un pouvoir c’est exercer une domination. Or c’est la structure même de ce pouvoir qui est le problème. C’est d’ailleurs une des questions sans cesse posée par les gilets jaunes : virer Macron pour qu’un autre saltimbanque prenne sa place ?

Ici la croyance séculaire en l’Etat reste un obstacle à l’approfondissement de la critique. La vision irénique de l’Etat commence pourtant à se fissurer. On comprend maintenant que l’absence de contrôle des représentants et de leurs mandats correspond à une conception infantile de ceux qui nous gouvernent et à une confiance tout à fait déplacée en des inconnus qui jouent contre nous.

Mais il faut garder en tête que pour ceux qui ne savent pas où ils vont, ceux qui bougent, prennent la parole et agissent, vont toujours trop loin. Et les soutiens de ces gouvernants ne vont nulle part, ils cheminent dans le mensonge, l’hypocrisie, l’anathème, le temps joue contre eux. La mauvaise foi, l’esprit partisan, le culte du chef, le déni du réel, les poussent dans un monde fantasmagorique où l’autre, celui qui a une opinion différente de la leur, n’existe plus et devient une anormalité, une pathologie.

Qu’est-ce qui fait la force de ce mouvement selon toi ?

Ce qui fait sa force, c’est la nouveauté qu’il produit. Et pour la connaître, il faut en être ou accepter de regarder attentivement ce qui se passe, ce qui se débat.

La nouveauté est d’abord dans les rues. Pour la première fois depuis des décennies, il y a eu des émeutes dans le cœur de la capitale. Les manifestations ont été complètement réinventées, pas encadrées, pas déclarées, organisées de façon diffuse, imposant leur moment et leur espace. La solidarité et l’amitié qui se sont faites jour dans les rues n’a pas de comparaison récente. C’est un bain de réel, de rencontres, de discussions, dans lequel nous sommes plongés. D’ailleurs les journalistes ne s’y sont pas trompés, eux qui passent leur temps à créer des lignes de démarcation, des divisions, des fausses polémiques… qui excellent à créer des histoires pour poser une vision de notre monde séparée de ce que nous vivons et faisons effectivement. Du côté de la matraque, la répression policière du mouvement dès le 17 novembre 2018, là-aussi sans comparaison possible avec des répressions récentes et qui se poursuit encore aujourd’hui, est le signe que les gestionnaires ont eu peur et ont encore peur.

La nouveauté est aussi dans les conversations profondes, osées, parfois conflictuelles. Chacun d’entre nous s’aventure en terrains interdits, au-delà des frontières invisibles et des a priori que nous portions tous en nous avant d’être gilet jaune, c’est-à-dire il y a neuf mois. On n’en est qu’aux balbutiements, mais la constance, la détermination, le gout du jeu qui nous animent, nous ont déjà fait parcourir un long chemin.

La nouveauté enfin, ce sont aussi les organisations qu’a construit le mouvement. On ne tient pas huit mois sinon : assemblées, cabanes sur les ronds-points, groupes facebouc, telegram, signal… La question est désormais que s’approfondisse un débat entre ces organisations sur les finalités du mouvement. Cela nécessite de résister à une tentation électoraliste qui irait à l’encontre des fondements du mouvement, et de sortir d’une forme d’isolement qui a été fabriquée par l’information et les représentants politiques, mais aussi par une certaine lassitude de ceux qui se sont mobilisés. C’est en partant et en décrivant ce que nous sommes aujourd’hui, en sortant des visions idéalistes, que nous y parviendrons. Ce qui manque ce sont des lieux transversaux de débat qui relient les différentes parties du mouvement et d’approfondir la question du but qui a été posée dès le mois de décembre, pour moi celle de la démocratie directe et de la critique de l’Etat. Les mauvais réflexes militants et les bonnes recettes que l’on répète quelle que soit la situation et le langage stéréotypé de la gestion qui sont bien présents dans le mouvement, seront autant d’obstacles à lever pour mener à bien ce débat. Et il peut toujours y avoir une résurgence de l’émeute et une relance des débats par l’émeute, étant donné que les conditions qui ont présidé à l’émergence des gilets jaunes sont toujours là, voire se sont aggravées, et cela avant le 17 novembre prochain. En attendant, on s’amuse de voir les déclarations des précieux ridicules qui siègent au parlement après les escraches dont ils font l’objet ou les attaques des locaux de partis politiques. Il est temps d’ébouriffer un peu plus sérieusement leurs perruques.

(Libelle n°3, 6 août 2019)